実はワシ、実家に山を持っててな。

これらからはお前のもんだ。

今はなんも使っとらんが大事にしとぅてくれ

父の遺書に端を発した突然の山林相続。

『土地』は立派な資産ですが、有効利用できなければ資産としての価値はなく、むしろ負債。

しかも簡単に捨てることも処分もできない不良債権にもなりかねない厄介者。

そんな山林ですが、「相続土地国庫帰属法」が2023年にスタートし、もてあましている土地を国庫(国の財産)にできるようになります。

この記事はこんな人にオススメ

この記事は

- 急に見知らぬ使えない土地を相続した方

- 使えずに放っておいてる土地を持っている方

- 持ってる土地が土砂崩れを起こして自分が加害者側になるんじゃないか?と心配されている方

- 山の活用方法についてご存じない方

こんな方にオススメで、この記事にはこんなメリットがあります。

- 不要な土地に困っていても、処分の選択肢が増える

- 改めて自分の資産を見直して整理できる

- もし土地の相続をした際の予備知識として使える

この前後半の記事の要点は次のとおりです。

▼コチラ▼の前半記事では、要点1~4(山林の活用法・メリットデメリット・所有リスク)について紹介しました。

この記事(後半)では、要点5~7の、実際に手放す際の手続きについて紹介します。

それでは、どうぞ!

山林処分の手続き

不要な山林の処分方法についてご紹介します。

相続土地国庫帰属法について

序盤でご紹介したとおり、2023年から『相続土地国庫帰属法』がスタートします。

この制度は平たく言うと――

土地の所有権を(条件付きで)国所有に変更する(帰属させる)ことができる。

こういう内容です。

日本の土地所有の考え方は

- 【国有地】国が持ってる土地

- 【私有地】個人(法人)が持ってる土地

この2種類に分けられます。

「誰の持ち物でもない土地は国の持ち物」というのはよく知られていますが、逆を言えば、「国の持ち物でない土地は、どこかの誰かが所有している土地」となるわけです。

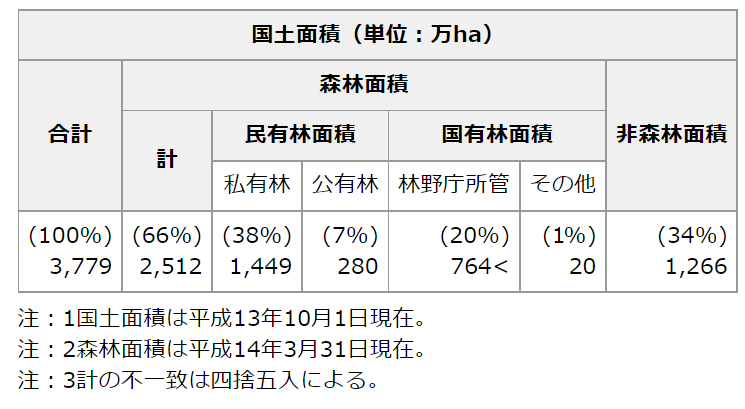

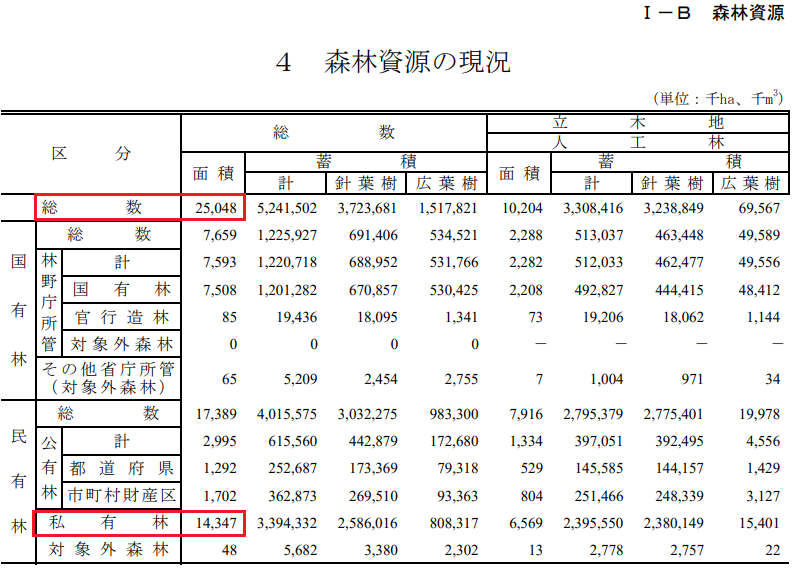

山林も例外ではなく、国が所有する国有林・自治体が所有する公有林以外は全て個人(または法人)が所有していることとなり、その広さは日本国土の約38%、日本の全森林面積の約58%にも上ります。

[前編]で紹介したとおり、この広大な森林の3/4以上もの所有者が『適切に管理しきれていない(その可能性がある)』と回答しおり、そんなどうなってるかよく分からん物件を相続する遺族はたまったものではなく、現に放ったらかしの状態が続いています。

加えて、土地は『誰かが所有している』ということが原則にあり、勝手に所有権を放棄することはできません。

誰かに「売るか」「譲るか」の二択という制度となっています。

しかし、この『「売るか」「譲るか」の二択』しかない決まりでは、

オレぁしらねぇよ、放っておけ!

てな具合に放っておかれて今のような「管理不行き届き」な土地が増えていく結果となったため、

土地の所有権を(条件付きで)国所有に変更する(帰属させる)ことができる。

という法律を国が作ったという経緯があります。

要は『放ったらかしにされたままじゃマズイから、いらない人は手放せるような制度を作れば少しは減るんじゃない?』ということだね

加えて、もともと「土地を相続したけど、自分は使わないから手放したい」と考えるけど受け取り手がいない、っていう声を拾い上げた制度みたいね。

手放すにも金がかかる

不要な土地・森林を持ってる人の救世主的な制度『相続土地国庫帰属法』。

しかし、それには条件があります。

- 【ヒト】相続で土地を取得した人限定であること(相続人以外は不可)

- 【モノ】その土地の管理に多額の費用や労力がかからないこと

- 【カネ】国に審査料と10年分の管理費用を納入すること

これら条件1~3の内容について見ていきましょう。

1.【ヒト】相続で土地を取得した人限定であること

原則として「相続で取得した土地を持つ人」が対象となり、誰でも彼でも申請できるわけではありません。

2.【モノ】その土地の管理に多額の費用や労力がかからないこと

2021年9月現在、詳細はまだ調整中のようですが、概ねこのような内容が該当するとNGとなる見込みです。

- 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地

- 邪魔な車両・樹木などがある土地

- 土壌汚染や埋設物がある土地

- 崖がある土地のうち、管理に多額の金・労力が必要な土地

- 権利関係に争いがある土地

- 担保権等が設定されている土地

- 通路など他人によって使用される土地

- その他の理由で管理に多額の金・労力が必要な土地

建物が工作物(倉庫など)あっちゃダメ。

崖があっちゃダメ。

普段から他の人が使ってる通路があっちゃダメ。

・・・なかなか厳しい条件ですね。

3.【カネ】国に審査料と10年分の管理費用を納入すること

制度を利用する際には、審査手数料のほか向こう10年分の管理費を申請者側が予め用立てる必要があります。

詳細は前述2【モノ】同様検討中ですが、国有地の標準的な管理料では、10年間で大体このくらいだそうです。

- 粗放的な管理で足りる原野で約20万円

- 市街地の宅地(200㎡)で約80万円

手切れ金みたいなものと考えればいいでしょうか。

「自分に特にならないものを国に押しつけよう」って考えを持つ人がいるから、ある程度の縛りは必要だよね。

でも・・・ちょっと条件が厳しい気がするわね

最終手段は相続放棄

手放すだけでも金がかかるなんてヒドイ!

金がかからない方法はないのか!?

「邪魔な山だけ処分したい」

そう考える方は多くいると思いますが、今の日本の法律では、そんな都合のいい事できません。

遺産を相続には、大きく分けて3種類のやり方があります。

- 単純承認:相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も全て)を受け取る

- 限定承認:プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りを受け取る

(※相続人全員の承諾が必要。あと手続きがメンドい) - 相続放棄:全ての財産を受け取らない

問題となっている「不要な山林」は、一般的には単なる不動産です。

不動産自体にマイナスの財産(負債)とみなされることはほぼなく、「資産(プラスの財産)」の枠組みの中に入りますから、『限定承認』でマイナス財産として相殺することはできません。

となれば、相続時に山林を受け取らないようにするためには『相続放棄』を選ぶしかありません。

ですが、相続放棄すれば、当然ですが山林以外の遺産も受け取れなくなります。

山林込みで遺産を受け取るか

山林を避けるために遺産を諦めるか。

どちらがいいかは、受け取る遺産の内容や他の相続人の家族とよく話し合って判断してください。

相続放棄をした場合、その山林は『他の相続人全員の共有財産』として扱われるよ!

つまり他に相続人がいた場合、『自分が相続放棄したために、他の家族に邪魔な山林を押し付けた』という形になるから気をつけてね!

相続放棄しても管理義務が発生

『相続放棄』は、『被相続人(亡くなった方)の権利(財産)や義務(負債)の一切合切を引き継がない』という相続方法です。

相続放棄をした場合、確かに資産である山林を受け取る権利(義務)はなくなります。

しかし、相続人全員が『相続放棄』をした場合はどうなるでしょう。

その場合、相続放棄をしていても「相続財産管理人」という立場になり、次の所有者が決まるまでその財産(不要な山林)を管理する義務が生じます。

結局「所有者が誰もいない」という状況は作れないこととなってるよ

自分の所有物なのに、自分の自由に処分できないなんて不自由ね

まとめ!

ここまでの内容をまとめてみましょう。

不要な山林処分のアレコレについての結論は次のとおりです。

この[後編]では、法律関係の解説を中心に5~7についてご紹介しました。

相続土地国庫帰属法の制度はまだスタートしていませんし、現行の内容では正直条件が厳しすぎて現実的ではないように思います。

ですが、この法律制定が、放置されている土地のあり方について改めて考え直すきっかけになれば、もっと現実的な運用に変わればなと、希望的観測を含め思う次第です。

ではこのへんで。かわぐちろろでした。

かわぐちろろ の【ろろ余談】

結局誰かになすりつけなきゃ、いつまでも負債が憑きまとう。

まさに桃鉄のキングボンビー・・・!