入居者が死に至った事故・事件が起こった住宅は、いわゆる「事故物件」と呼ばれ、不動産業界ではそれを『心理的瑕疵』と呼び、売却先や賃借人にその事を告知する義務(告知義務)があります。

今回、国土交通省が『事故物件に関するガイドライン』を発表しましたので、その内容を解説します。

はじめに

この部屋どうッスか? 立地もいいし、お値段も手頃なんで、お客さんにはいい買い物だと思いますよ。

・・・念のために聞くけど、自殺とか不審死とか、そんなこと無かったわよね?

たしか、前の前の持ち主さんが高齢でお亡くなりになったって聞いてますねぇ

ちょっと!! それって『事故物件』じゃない!?

チラシにそんなの書いてないわよ!

いやいや、「事故」じゃないですから書いてないだけです。

・・・だれが「事故じゃない」って判断してるの

ウチの会社です

(ちょ・・・、ホントに大丈夫)

マンションや一戸建てを購入される際、『立地』や『利便性』『金額』などを見て判断されると思います。

しかし、他に気になるのが「事件・事故が起こってないか」

自分が今から暮らそうとする部屋で「誰かが殺された」「事故で亡くなった」なんてことがあったら、例え何もなかったとしても気が気じゃないですよね。

それが購入後、引越し後に発覚したら溜まったものじゃありません。

そんなことがないよう、不動産業者は売買の時、賃貸の時に行う際には「重要事項説明」を行うことが義務付けられています。

しかしこの「重要事項説明」。『何を説明しないといけないか』は法律(宅地建物取引業法)で明確に定められていますが、「事件・事故」に関する情報は『何を、どこまで説明しないといけないか』という細かな決まりはない上、その裁量は各不動産業者に委ねられていることは、意外と知られていません。

マンション管理会社側でも、よく部屋の売買の際、不動産業者からマンションの状況を教えてほしいと「重要事項調査報告書」を求められることがありますが、この「事故物件」についての線引きがあいまいで、何を「事故物件」とするかが担当者判断にゆだねられていることが多くありました。

そんな中、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」なるものが公表され、その線引きが明確になったと報道されました。

今回の記事はその「事故物件の定義」と、それを踏まえた「買主、借主側が知っておくべきチェックポイント」をお教えします。

この記事はこんな人にオススメ

この記事は

- 何が「事故物件」扱いなのかよく分からない不動産業者の方

- 「人が死んだら事故物件」と間違った解釈をしている方

- これからマンションを買おうとしている方

こんな方にオススメです。

- 「事故物件」に定義付けが理解でき、顧客からの問い合わせに明確に答えられる

- 自分で事故物件かどうかを調べられる

それでは、どうぞ!

『事故物件ガイドラインの注意点』の結論

簡単に結論をまとめると次のとおりです。

それでは内容について、細かく見ていきましょう。

事故物件ガイドラインの注意点について

ガイドラインの概要

これまで「物件で人が死んだ時」の取り扱いについては、『不動産屋は、取引の相手方(買主や賃借人)が「買おう(借りよう)かどうか」の判断に大きく影響すると考えられる場合に告知義務あり』としか定められていませんでした。ですのでー―

殺人が起きたのが隣の部屋ならどうなんだ?

隣がダメなら隣の隣の部屋ならどうなんだ?

いつまで遡るんだ?

入居者が転んで死んだ場合は事故物件になるのか?

20年以上前なら問題ないのか?

病気で死んだ場合は告知しなくて良いのか?

病気で死んでも腐乱死体になった場合はどうなんだ?

こんな具合に、『何を』『いつまで』という明確な線引きがされていないことが長年問題になっており、この事を受け、国土交通庁が2021年10月8日にガイドラインが作られたわけです。

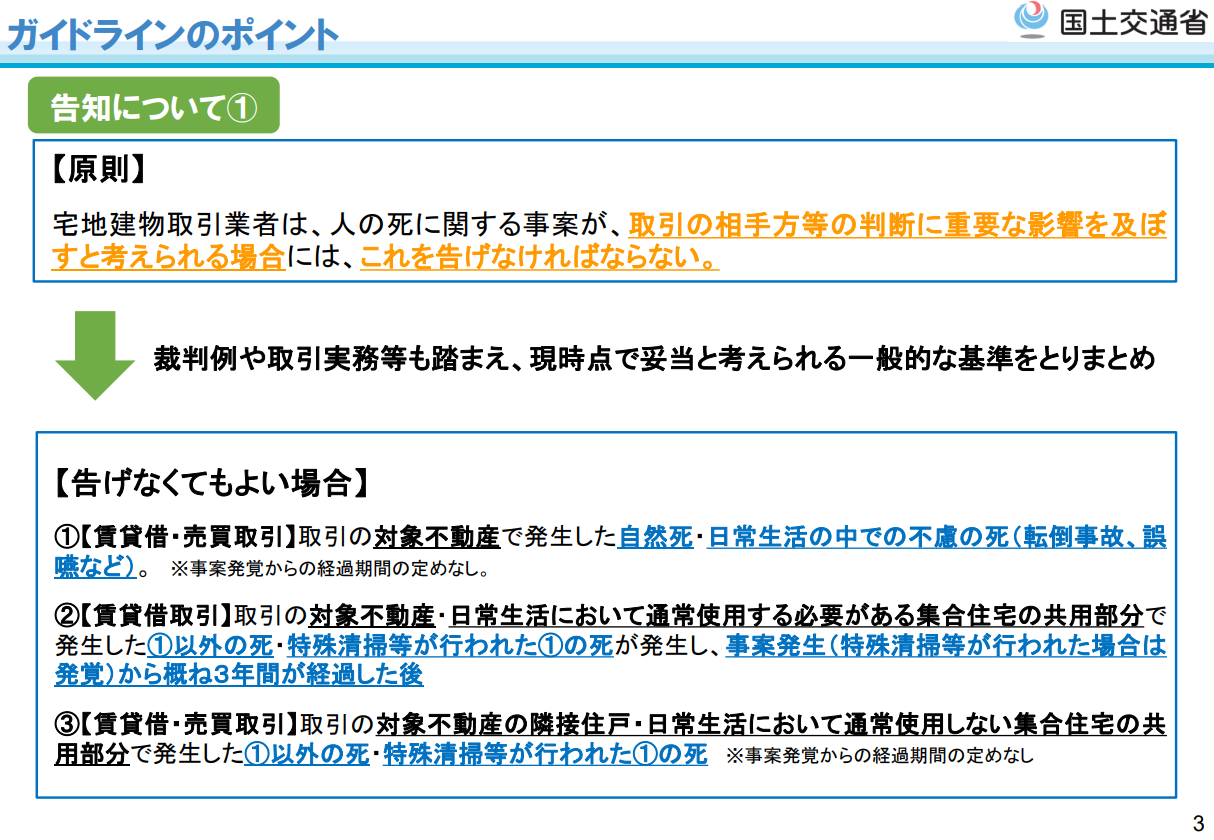

概要は次のとおり。

出典:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました(令和3年10月8日)/国土交通省

出典:(別紙1)ガイドラインの概要(令和3年10月8日)

今回のガイドラインでは、『売買・賃貸借の相手の判断に重要な影響を与えることは告知すべし』という基本方針は変わらず、「こういう場合は告知しなくてもよい」という具体例が示された、ってコトだね。

ガイドラインの中身を解説

かみ砕いて解説すると、次のように区分けされます。

【「人が死んだこと」を告知しなくてもよいパターン】

①売買・賃貸をしようとする物件内の自然死、日常生活での不慮の死

- 部屋の中で病気で亡くなった

- 部屋の中で転んで亡くなった

- もちをのどに詰まらせて亡くなった

- 孤独死(間もなく見つかったケース)

②(賃貸限定)借りようとする部屋の中や通常使用する必要がある共用部分で発生した①以外の死や、特殊清掃が行われた①以外の死が発生して概ね3年以上経過

- 部屋の中で腐乱死体が見つかったが、特殊清掃して3年経過

- 部屋の中で自殺者が出たが3年経過

- エレベーターで殺人事件が起こったが3年経過

③売買・賃貸しようとする部屋の隣接住戸や、通常使用しない共用部分で発生した①以外の死や、特殊清掃が行われた①以外の死(経過期間の定めなし)

- 1ヶ月前に隣の部屋で自殺者が出た

- 隣の部屋で孤独死した老人が腐乱死体で発見され特殊清掃が入った

- マンション屋上から飛び降り自殺あった

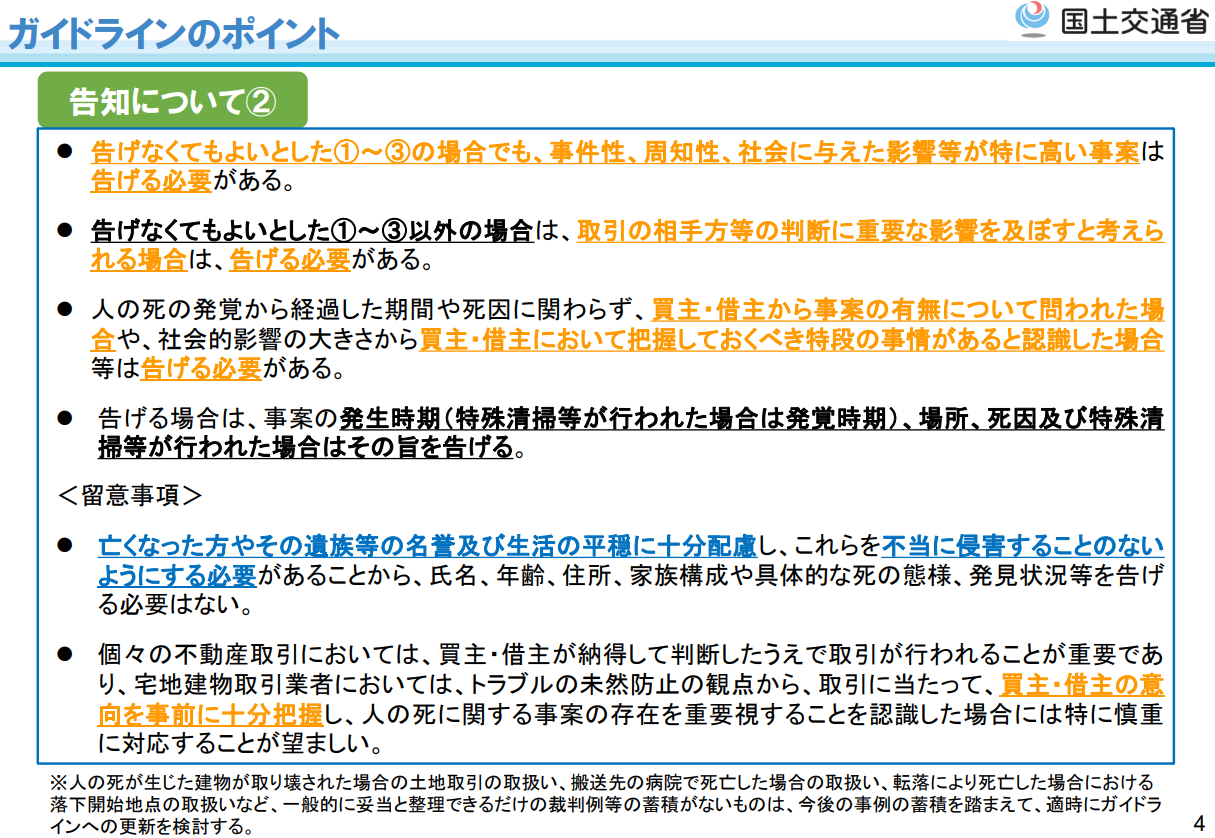

ガイドラインでは上記①~③のパターンなら『告知する必要はない』という判断がされています。ただし、次の条件に当てはまる場合は『告知しないといけないパターン』となります。

【「人が死んだこと」を告知しないといけないパターン】

《原則》取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合

①事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合

- 機械式駐車場で、幼い子供が機械の巻き込まれた死亡事故が発生し、設備の安全基準の見直しにまで発展した。

- 社会に深刻な影を落とす連続幼女誘拐殺人事件の現場となった。

②買主・借主から事案の有無について問われた場合(死因や期間は問わない)

- 買主や借主から「ここで人が死んだことある?」と聞かれた場合

- 買主や借主から「この部屋は無くても、この建物のどこかで人が死んだことある?」と聞かれた場合

③社会的影響の大きさから買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合

概ねこのようになります。

ただし、これらのケースは今までの裁判例などを参考に作られたもので、

- マンション内では息があり、病院で死亡が確認された場合の取扱い

- 屋上から落下してマンションエントランスに落ちて死んだ場合の取扱い

- 「告知義務あり」な殺人事件があったが建物が取り壊された場合の取扱い

このような「どこで死んだか」の判定が曖昧なケースや、建物自体が存在しないケースなどは想定しておらず、今後適宜にガイドラインを更新する方針だそうです。

よくあるデマや誤解

ワタシ知ってるよ!

自殺や不審死があった部屋でも、誰かを仮住まいさせた後なら、次の借主に言わなくて良いらしいのよね!

よくネットのカキコミなどでこの手の内容を目にします。しかしこれは―――

まったくのデマです。

今回ご紹介した国土交通省のガイドラインでも謳われているとおり、事故物件か否かの告知義務の基準は

《原則》人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

とあるだけです。

前に誰が住んでいたか、何年住んでいたか等の条件もなければ、『誰かを住まわせたら、その後に続く借主には言わなくて良い』なんて定めはどこにもありません。

今回のガイドライン発表で、「告知しなくて良い」という条件が定まりましたが、その中でも「前に誰かが住んでたら~~」という条件はどこにもありません。

『買うか借りるか、その判断に影響があれば告知すべし!』っていうのが、昔と変わらない大原則だよ!

逆に考えて「前に誰か住んだことがある」って事実があっても、買主借主からしたら「だから何?」「そこで死人が出たことには変わらないじゃん」ってことでしかないよね!

事故物件ガイドラインの落とし穴

今回のガイドライン発表を受け、不動産業者からしたら「何を事故物件とするか」「何を告知すればいいのか」ということが明確になりました。

しかし逆を言うと、『ガイドラインの条件にさえ当てはまらなければ、殺人事件が起ろうが腐乱死体が出ようが言わなくて良い』ということになり、今回のガイドラインの発表が、『人の死の不告知』にお墨付きを付けたということになります。

従って、場合によっては次のようなやり取りが考えられます。

このマンション、まえに飛び降り自殺があったけど、昔のことだし伝えなくてもいいだろ

このマンション、死亡事故とか起こったりしてない?

大丈夫。「国交省のガイドラインに触れるような事案」は発生してませんよ

このように、今回国交省からガイドラインが公表されたことを理由に、不動産業者が「国交省のガイドラインに触れないことは伝えなくてもいい」と判断し、本当に知りたいことが伝えられない恐れが出てきます。

不動産業者側にとって「事故物件」の情報は、取引に不利になることなので、取引する時は極力出したくない情報です。

これまで告知基準がない中「取引に影響を及ぼすかどうか」という視点のもと、ある意味「お客様目線」で運用されてきました。

しかし今回のガイドラインがだされたことで、逆に「このケースは言わなくて良い」という行政側からのお墨付きがもらえたことと捉えられ、これまでなら告知してきたことも、「ガイドラインに抵触しないから告知しない」という運用に業者側の判断が切り替わるなど、業者側の都合のいいパブリックコメントとして使われることが想定されますので注意が必要です。

「国交省のガイドラインでは問題ない」と言われたら、普通は『大丈夫』って思っちゃうし、「国交省のガイドラインでは大丈夫だけど、ガイドラインから外れるケースはあるの?」とまで考える人は少ないよね!

事故物件を見つける強い味方「大嶋てる」

では、事故物件かどうかの判断は、▼コチラ▼のWebサイトが大変参考になります。

各ニュースや不動産会社の情報、カキコミなどを基に、事故物件(告知事項あり)を紹介しているサイトです。

不動産の購入や引越しなどをする際には、こちらも併せて確認しましょう。

なお―――

買おうとしてたマンションが『大島てる』に載ってたわ!

でも不動産会社の人から何も言われなかった。

これって「重要事項の不告知」なんじゃないの!?

このような声が挙がるケースが考えられます。

しかし国土交通省のガイドラインでは、

- 前の所有者や賃貸オーナーに『人の死の情報』を聞くだけで調査完了とみなして良い。

- 周辺住民に聞き込みやネットなどで自発的に調査する義務はない

このようなコメントがあり、「不動産業者の調査結果は必ずしも万全じゃない」と考えた方が良いでしょう。

まとめ!

ここまでの内容をまとめてみましょう。

「事故物件ガイドラインの注意点」についてまとめると次のとおりです。

事故物件(心理的瑕疵)は、建物・設備にとっては全く関係なく、言ってしまえば気持ちの問題ですから、ビジネスの上ではかなり軽視されがちです。

そのうえで、国交省から出された今回のガイドライン。

あくまで個人的な見解ですが、今回のガイドラインはあくまで「不動産業者(宅建業者)が取引先とのトラブルを防止するためのガイドライン」で、物件を買ったり借りたりする消費者向けのガイドラインとは思えません。

特に多額のお金が動く不動産ビジネスにおいて、取引材料となる情報の告知有無は死活問題で、業者側は「出さなくてもいい情報は極力出さない」という発想になりがちです。

自分の身は自分で守る。そのためにできるだけ自分でも情報を集めるという気持ちをお忘れなく。

ではこのへんで。かわぐちろろでした。

かわぐちろろ の【ろろ余談】

『不動産の取引』についてウラのウラを紹介した『正直不動産』という漫画があります。

とても読みやすく、かつ不動産取引で「こんなことがあるんだ!」と感心するシーンが盛り沢山。この機会にぜひご覧ください。

なお、マンガを買うならAmazonや楽天もいいですがebookjapan(イーブックジャパン)が非常にオススメ

なぜなら・・・

という特典があり、他にも色々なサービスがあります。

無料会員で試し読み(中には何巻も読めるサービス付き)なので、この機会に新規登録してみて下さい。